サイバーレジリエンスとは?企業経営者が理解すべき基礎知識を詳しく解説

デジタル化が加速する現代のビジネス環境において、サイバー攻撃は企業の存続を脅かす大きな脅威となっています。とくに近年は、クラウドサービスの普及やテレワークの一般化により、従来型のセキュリティ対策だけでは十分な防御が難しい状況となりました。加えて、欧州サイバーレジリエンス法(EUサイバーレジリエンス法)の発効され(2025年3月時点)など、法規制面からも対応が急務となっています。

このような背景から、攻撃を受けることを前提としながら、被害を最小限に抑え、速やかな復旧を実現する「サイバーレジリエンス」という考え方が注目を集めています。

本記事では、経営者が把握すべきサイバーレジリエンスの基礎から実践的な導入方法まで、くわしく解説していきます。

- サイバーレジリエンスとは

- サイバーレジリエンスが必要とされる背景

- サイバーレジリエンスを高めるために効果的な対策

- 組織で取り組むサイバーレジリエンスの実践ステップ

- サイバーレジリエンスの基本概念

- サイバーレジリエンスとは

- 従来型セキュリティとの違い

- 4つの重要な能力(予測・抵抗・回復・適応)

- サイバーレジリエンスが求められる理由

- デジタル環境の変化

- サイバー攻撃の高度化

- 法規制への対応

- グローバル化への対応

- 効果的なサイバーレジリエンス対策

- 予防的な対策

- 検知と分析の仕組み

- インシデント発生時の対応

- 復旧プロセスの整備

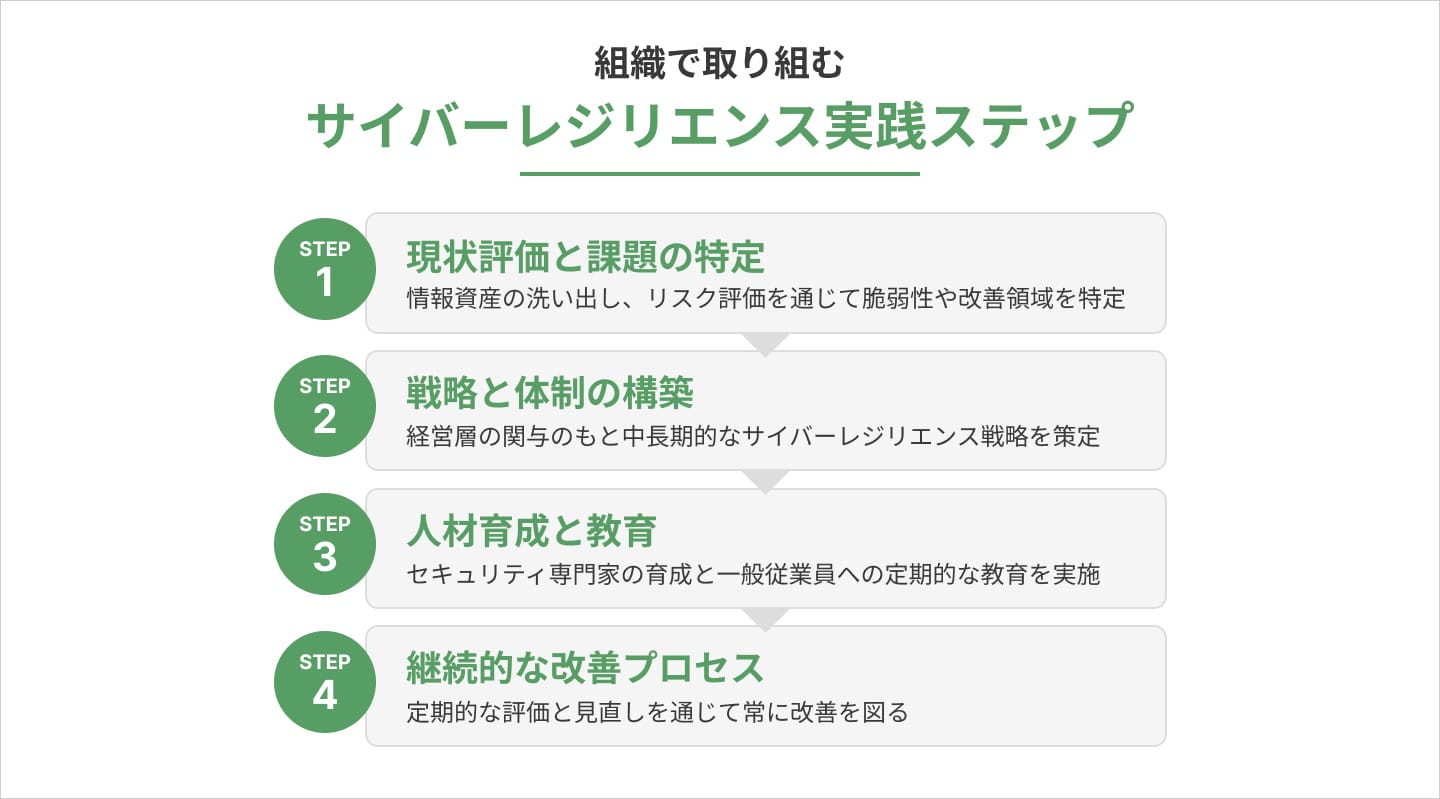

- 組織で取り組むサイバーレジリエンス実践ステップ

- STEP1:現状評価と課題の特定

- STEP2:戦略と体制の構築

- STEP3:人材育成と教育

- STEP4:継続的な改善プロセス

- まとめ

サイバーレジリエンスの基本概念

企業経営において重要性を増すサイバーレジリエンスについて、その定義や特徴、従来型セキュリティとの違いを解説します。これからのビジネスに欠かせない新しいセキュリティの考え方を学びましょう。

サイバーレジリエンスとは

サイバーレジリエンスは、サイバー攻撃を受けた際の「耐える力」と「立ち直る力」を表す概念です。具体的には「複雑かつ変化する環境下で、組織が適応し続ける能力」を指し、組織が直面するさまざまな脅威に対して、事業継続性を確保しながら対応する能力のことです。攻撃を完全に防ぐことは難しいという前提に立ち、攻撃を受けたあとの影響を最小限に抑え、速やかな復旧を実現することに重点を置いています。

従来型セキュリティとの違い

従来型のセキュリティ対策は、社内と社外を境界線で区切り、外部からの攻撃を防ぐことをおもな目的としていました。しかし、クラウドサービスの普及により、重要な情報が社外に置かれることが一般的となり、この境界型の考え方では十分な対応が難しくなっています。

サイバーレジリエンスは、すべての通信を信頼しないという「ゼロトラスト」の考え方をベースに、攻撃を受けたあとの対応まで視野に入れた包括的なアプローチを採用しています。

ゼロトラストセキュリティについてくわしくは以下の記事をご覧ください。

4つの重要な能力(予測・抵抗・回復・適応)

サイバーレジリエンスを支える4つの重要な能力について説明します。それぞれの能力は互いに補完し合い、組織全体の対応力を高めます。

予測力

新しい脅威に気づき、事前に対策を打てる力です。最新のサイバー攻撃の手口を把握し、自社への影響を見極められます。つねに先を読む姿勢で、被害を未然に防ぐことを目指します。

抵抗力

攻撃を受けても簡単には倒れない強さを指します。システムを頑丈に作り込み、攻撃の影響を最小限に抑える仕組みを構築します。多層的な防御により、被害の拡大を防ぎます。

回復力

被害に遭っても素早く立ち直る力のことです。事業を止めることなく、システムを復旧させる能力が含まれます。バックアップからの復元や、代替システムへの切り替えなど、事業継続のための備えを整えます。

適応力

過去の経験から学び、新しい状況に対応する力です。攻撃の手口は日々変化しますが、その変化に合わせて防御策を進化させられます。組織全体の対応力を継続的に向上させます。

これら4つの能力をバランスよく高めることで、効果的なサイバーレジリエンスを実現できます。

サイバーレジリエンスが求められる理由

急速なデジタル化とグローバル化により、企業を取り巻くリスクは複雑化しています。サイバーレジリエンスへの取り組みが不可欠となった背景について説明します。

デジタル環境の変化

クラウドサービスの普及やテレワークの一般化により、企業のIT環境は大きく変化しました。社内のシステムだけでなく、外部のサービスやリモートワーク環境まで、守るべき範囲は急速に拡大しています。従来の境界型セキュリティでは対応が難しい状況となり、新たなアプローチが必要になっています。

サイバー攻撃の高度化

サイバー攻撃の手法は年々巧妙化しており、従来の対策では防ぎきれない新たな脅威が次々と出現しています。とくにAI技術を活用した攻撃や、サプライチェーン全体を狙う高度な攻撃が増加しています。完全な防御が難しい現状では、攻撃を受けることを前提とした対策が不可欠となっています。

法規制への対応

EUサイバーレジリエンス法が発効されると、EU圏内で事業を展開する企業には、厳格なセキュリティ基準の遵守が求められることになります。この法規制では、製品の設計から開発、運用まで、ライフサイクル全体にわたって厳しいセキュリティ要件が課せられます。違反した場合は高額な制裁金が科される可能性もあり、グローバルに展開する企業にとって大きな課題となっています。日本企業も例外ではなく、EU市場への参入や事業継続のためには、サイバーレジリエンスの強化が急務となっています。

グローバル化への対応

企業活動のグローバル化にともない、セキュリティ対策も世界基準での対応が必要不可欠となっています。国内基準だけでなく、国際的なセキュリティ標準への準拠が、取引先の選定条件や顧客との契約条件に含まれるケースが増えています。

また、サプライチェーン全体でのセキュリティ確保も重要な課題となり、取引先の信頼性を確認する動きも活発化しています。このように、グローバルビジネスにおいて、セキュリティ対策は企業の競争力や信頼性を左右する重要な要素となっています。

効果的なサイバーレジリエンス対策

サイバーレジリエンスを高めるためには、予防から復旧までを見据えた包括的な対策が必要です。具体的な実施項目と進め方について解説します。

予防的な対策

効果的な予防対策の基本は、重要な情報資産の把握と適切なリスク評価にあります。クラウドサービスや、エンドポイントの安全性を継続的に監視するセキュリティポスチャマネジメントの導入も重要です。また、システムの脆弱性を定期的にチェックし、必要な対策を講じることで、攻撃への耐性を高められます。

検知と分析の仕組み

サイバー攻撃の早期発見と適切な対応のために、常時監視体制の構築が欠かせません。セキュリティ情報イベント管理(SIEM)システムの導入や、AIを活用した異常検知の仕組みにより、不審な活動をリアルタイムで把握することが可能となります。また、検知した脅威の分析と評価をおこない、適切な対応策を素早く判断できる体制作りも重要です。

インシデント発生時の対応

セキュリティインシデントが発生した際の初動対応は、被害の拡大を防ぐ鍵となります。対応手順を事前に整備し、関係者間での情報共有や意思決定のプロセスを明確にしておくことが大切です。とくに、CSIRT(Computer Security Incident Response Team:サイバー攻撃対応専門チーム)を設置し、インシデント対応の中核を担う体制を整えることで、迅速かつ的確な対応が可能となります。

復旧プロセスの整備

事業継続の観点から、システムやデータの復旧プロセスを確立することは極めて重要です。バックアップシステムの構築や、データの定期的な保存、復旧手順の文書化など、具体的な準備を進めることで、インシデント発生時の混乱を最小限に抑えられます。また、復旧訓練を定期的に実施し、手順の実効性を確認することも欠かせません。

組織で取り組むサイバーレジリエンス実践ステップ

サイバーレジリエンスの強化は、組織全体で取り組むべき重要な経営課題です。具体的な実践ステップと実現のポイントについて解説します。

STEP1:現状評価と課題の特定

まず着手すべきは、組織の現状を正確に把握することです。情報資産の洗い出しやリスク評価を通じて、脆弱性や改善が必要な領域を特定します。クラウドサービスの利用状況、アクセス権限の管理体制、セキュリティ対策の実施状況など、包括的な評価をおこなうことで効果的な対策の立案が可能となります。

STEP2:戦略と体制の構築

経営層の積極的な関与のもと、中長期的な視点でサイバーレジリエンス戦略を策定します。予算配分や人材確保、技術導入の優先順位を明確にし、段階的な実施計画を立てることが重要です。また、CSIRTなどの専門チームを組織し、インシデント対応の中核となる体制を整備することで、実効性の高い取り組みが可能となります。

STEP3:人材育成と教育

サイバーレジリエンスの成否は、最終的には人材の質に大きく依存します。セキュリティ専門家の育成はもちろん、一般従業員への定期的な教育も欠かせません。とくに経営層には、サイバーセキュリティが経営リスクに直結することを理解し、適切な判断と支援をおこなう役割が求められます。

STEP4:継続的な改善プロセス

サイバーレジリエンスの強化は、一度の取り組みで完了するものではありません。定期的な評価と見直しを通じて、つねに改善を図ることが重要です。新たな脅威への対応や、技術革新への適応、組織の変化に合わせた体制の調整など、環境の変化に応じて柔軟に対策を更新していく必要があります。

また、インシデント対応訓練や復旧訓練を通じて、対応手順の実効性を確認し、必要な改善をおこなうことで、組織全体の対応力を高められます。

まとめ

デジタル社会において、サイバー攻撃への備えは企業の存続に関わる重要な経営課題です。従来の防御中心のセキュリティ対策から一歩進み、攻撃を受けることを前提とした「サイバーレジリエンス」の考え方が、いまビジネスには不可欠となっています。経営層が主導し、予防対策から事後対応、さらには復旧までを見据えた包括的な取り組みを進めることで、企業の事業継続力は確実に高まります。世界的な法規制強化の流れも踏まえ、自社のレジリエンス強化に向けた一歩を、いますぐ踏み出すことが求められています。

とは?.png)