ロードバランサとは?サーバーの負荷分散の仕組みをわかりやすく解説

現代のIT環境では、サーバーへのアクセス集中や負荷増大が日常的に発生しています。これらの課題に対処するため、ロードバランサは不可欠な存在です。

そこで本記事では、ロードバランサの基本的な役割や仕組み、導入のメリット・デメリットについて詳しく解説します。サーバー管理やネットワーク運用に携わる方々にとって、ロードバランサの理解はシステムの安定運用に直結する重要な知識となるため、ぜひ最後までご一読ください。

- ロードバランサとは

- ロードバランサの仕組みと種類

- ロードバランサのメリット・デメリット

- ロードバランサとDNSラウンドロビンの違い

- ロードバランサとは

- ロードバランサの機能

- ロードバランサの必要性

- ロードバランサの仕組みと種類

- ロードバランサの仕組み

- ロードバランサの種類

- 代表的な負荷分散アルゴリズム

- ロードバランサの死活監視機能とは

- 死活監視の重要性

- 監視方法の種類

- ロードバランサのメリット・デメリット

- メリット

- デメリット

- ロードバランサとDNSラウンドロビンの違い

- DNSラウンドロビンとは

- ロードバランサとの違い

- まとめ

- ロードバランサ

- エンハンスドロードバランサ

- GSLB

- アプライアンス製品

ロードバランサとは

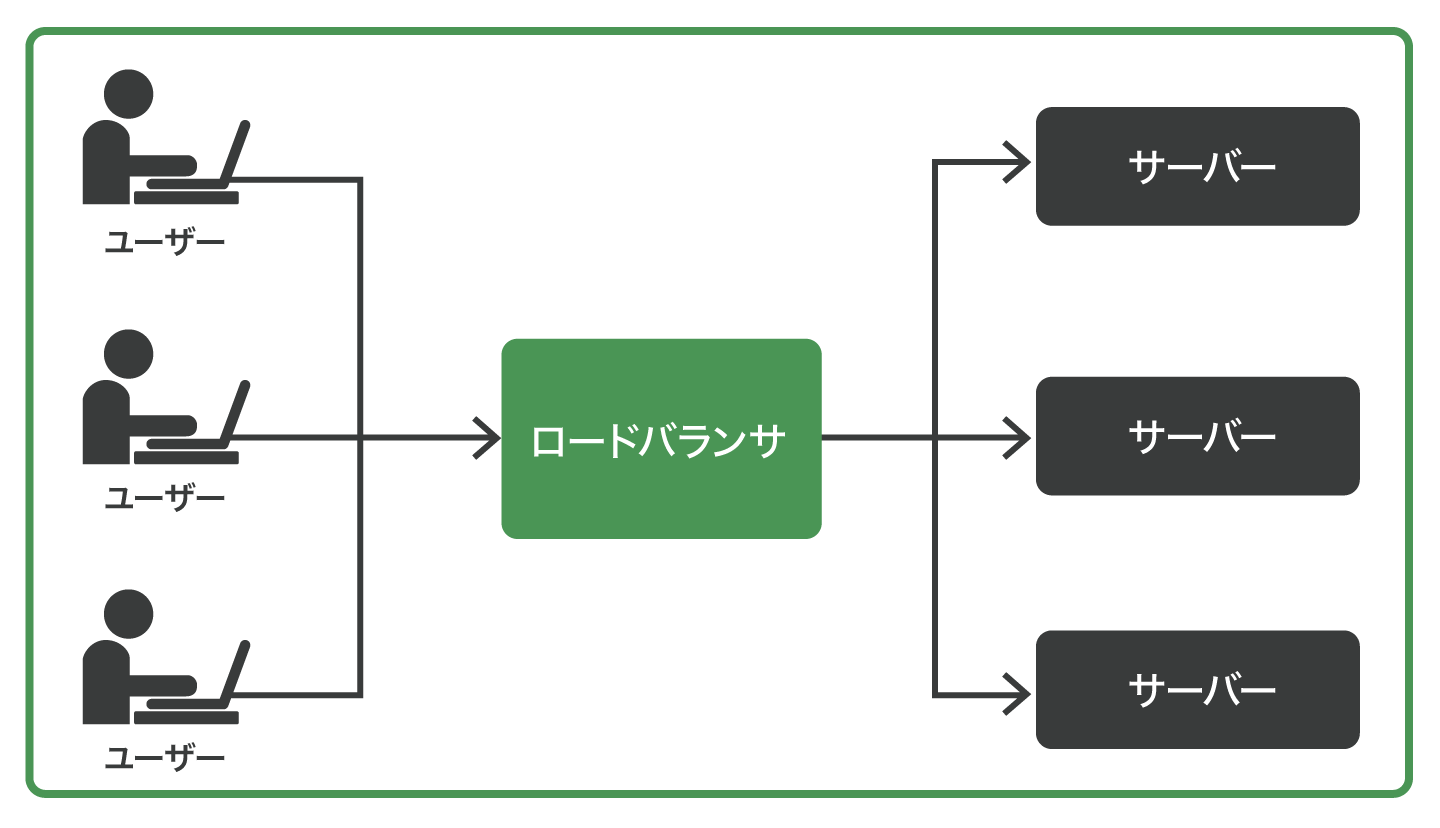

ロードバランサは、トラフィックを複数のサーバーに分散し、システムパフォーマンスと可用性を向上させる装置またはシステムです。応答速度の向上や障害耐性の強化を通じて、安定したサービス提供を支えます。

ロードバランサの機能

ロードバランサのおもな機能には、負荷分散、死活監視、セッション管理の3つがあります。

負荷分散では、サーバーごとの負荷状況をリアルタイムで監視し、最適なサーバーにトラフィックを振り分けます。

死活監視は、各サーバーが正常に稼働しているかを定期的に確認し、障害が発生した場合にはそのサーバーへのアクセスを停止する仕組みです。

また、セッション管理では、同一ユーザーのリクエストを一貫して同じサーバーに割り当てることで、連続性のあるユーザー体験を確保します。さらに、これらの機能を自動化することで管理者の負担を軽減し、システムの効率的な運用を可能にしています。

ロードバランサの必要性

大規模なサービスやWebサイトでは、アクセス集中やサーバー障害が運用上の大きな課題です。単一のサーバーだけで運用をおこなう場合、トラフィックが急増した際に処理能力が追いつかず、サービス停止のリスクが高まるでしょう。

また、障害が発生した際には復旧までの間、サービスを利用できなくなってしまいます。こうした問題は、システムの信頼性やユーザーの満足度を下げてしまう原因になってしまうでしょう。

ロードバランサを導入することで、これらの問題を解決し、アクセスの分散や障害時の迅速な対応が可能になります。さらに、トラフィックの増加にともなうスケールアップやスケールアウトにも柔軟に対応できるため、安定的なサービス運用を実現できます。その結果、ユーザーにとって信頼性の高いサービスを提供することができ、事業の成長にもつながるでしょう。

ロードバランサの仕組みと種類

ロードバランサは、複数のサーバー間でトラフィックを効率的に分散し、システムの可用性とパフォーマンスを向上させる重要な役割を担っています。ここでは、それぞれの仕組みと種類を解説します。

ロードバランサの仕組み

ロードバランサは、ユーザーからのリクエストを受け取り、最適なサーバーに振り分ける役割を担います。以下は、具体的な処理の流れです。

リクエストの受信

ユーザーがWebサイトやサービスにアクセスすると、そのリクエストはまずロードバランサに送信されます。ロードバランサは仮想IPアドレス(VIP)を介してトラフィックを受け取り、次のステップに進みます。

サーバーの選定

ロードバランサは、リクエストをどのサーバーに振り分けるかを決定します。この際、設定されたアルゴリズムに基づいて選定がおこなわれます。たとえば、ラウンドロビン方式では順番にサーバーを選択し、最小コネクション方式では現在の接続数が少ないサーバーを優先します。

リクエストの転送と処理

選ばれたサーバーにリクエストが転送され、サーバーはそのリクエストを処理します。ロードバランサは応答の品質を確認し、問題があれば別のサーバーへの振り分けも可能です。

このような仕組みにより、トラフィックを均等に分散させ、特定のサーバーに負荷が集中するのを防ぎます。また、システム全体の効率を高めるだけでなく、ユーザーへの安定したサービス提供も実現可能です。

ロードバランサの種類

ロードバランサの配置方法にはおもに「Two-Arm」と「One-Arm」の2種類があります。これらは、ネットワーク内でのロードバランサの接続方法やトラフィックの流れに違いがあります。

Two-Arm構成

ロードバランサが2つのネットワークセグメントに接続される構成です。一方のインターフェースはクライアント側のネットワークに、もう一方はサーバー側のネットワークに接続されます。これにより、クライアントからのリクエストとサーバーへの応答が明確に分離され、セキュリティやトラフィック管理が容易になります。

One-Arm構成

ロードバランサが単一のネットワークセグメントに接続される構成です。クライアントからのリクエストとサーバーへの応答が同じインターフェースを通過するため、ネットワーク設計がシンプルで、導入や管理が容易です。ただし、トラフィックの制御やセキュリティ設定に注意しなければなりません。

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| Two-Arm |

|

|

| One-Arm |

|

|

代表的な負荷分散アルゴリズム

ロードバランサは負荷分散を実現するために、さまざまなアルゴリズムが用いられます。代表的なものとして、ラウンドロビン方式や最小コネクション方式が挙げられます。

ラウンドロビン方式

ラウンドロビン方式は、ユーザーからのリクエストを順番に各サーバーへ振り分けるシンプルな手法です。各サーバーに均等にリクエストを配分するため、同等の性能を持つサーバー群に適しています。

ただし、リクエストごとの処理負荷が大きく異なる場合や、サーバー間で性能差がある場合には、負荷の偏りが生じる可能性があるでしょう。

最小コネクション方式

最小コネクション方式は、現在の接続数がもっとも少ないサーバーを選択してリクエストを振り分けるアルゴリズムです。各サーバーの負荷状況をリアルタイムで監視し、リクエストを効率的に分配します。

リクエストごとの処理時間に大きなばらつきがある場合や、サーバーごとに性能差がある場合に有効です。これにより、全体の負荷が均等に保たれ、システムのパフォーマンスを最適化できます。

その他の方式

ラウンドロビン方式や最小コネクション方式以外にも、特定の要件に対応するアルゴリズムがあります。たとえば、IPハッシュ方式では、クライアントのIPアドレスを基にサーバーを決定します。これにより、同一クライアントからのリクエストを一貫して同じサーバーに割り当てることができ、セッションの一貫性を保つことが可能です。

また、URLハッシュ方式は、リクエストされたURLを基にサーバーを選択する手法で、特定のコンテンツを特定のサーバーに処理させたい場合に適しています。

これらの負荷分散アルゴリズムは、それぞれ特性が異なるため、システムの構成や要件に応じて最適なものを選ばなければなりません。適切なアルゴリズムの選択は、システムの効率性と安定性を高める上で重要な要素です。

ロードバランサの死活監視機能とは

ロードバランサの死活監視機能は、接続先のサーバーが正常に稼働しているかを継続的に確認する仕組みです。ここでは、死活監視の重要性や監視方法を解説します。

死活監視の重要性

サーバーの稼働状態を常時監視することは、サービスの安定運用において不可欠です。死活監視の目的は、サーバーの停止や異常をいち早く検知し、サービスへの影響を最小限に抑えることにあります。

もし死活監視がおこなわれていないと、正しく応答を返さないサーバーへもリクエストが送られ続けてしまい、サービスのユーザーからは、一定の確率でリクエストが失敗する状況がずっと続いてしまいます。

ロードバランサの死活監視機能は、障害を検出すると瞬時にトラフィックを正常なサーバーへ切り替える仕組みです。この一連のプロセスにより、ユーザーは障害を意識することなくサービスを利用し続けることが可能となり、システムの信頼性が向上します。

監視方法の種類

ロードバランサがおこなう死活監視には、おもに「Ping監視」と「HTTP監視」の2つがあります。

Ping監視は、ネットワーク層での疎通確認をおこない、ICMPプロトコルを使用してサーバーの応答状況を確認する手法です。一方、HTTP監視は、アプリケーション層においてHTTPリクエストを送信し、特定のサービスやアプリケーションの応答を確認する方法です。

それぞれの特性を以下に示します。

| 種類 | 特徴 | 適用場面 |

|---|---|---|

| Ping監視 | ネットワーク層で疎通確認をおこなうため、実装が簡単で多くの機器に適用可能。 | ネットワーク機器やサーバー全体の基本的な稼働確認。 |

| HTTP監視 | アプリケーション層の応答を確認し、サービスの稼働状況を詳細に把握可能。 | Webサーバーや特定のアプリケーションの稼働確認 |

これらの監視方法を適切に組み合わせることで、システムの稼働状況を細かく把握し、迅速な障害対応を可能にします。

ロードバランサのメリット・デメリット

ロードバランサには、下記のようなメリットやデメリットがあります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

メリットとデメリットをそれぞれ解説していきます。

メリット

ロードバランサには、以下のメリットがあります。

- システムダウンを回避できる

- 応答速度が向上する

- スケーラビリティと拡張性を確保できる

- セキュリティを強化できる

それぞれ解説します。

システムダウンを回避できる

システムダウンは、サービス提供においてもっとも避けるべき事態の一つです。ロードバランサは、トラフィックを複数のサーバーに分散することで、特定のサーバーに負荷が集中するのを防ぎます。

また、死活監視機能により、障害が発生したサーバーを検知し、そのサーバーへのリクエストを停止する仕組みが備わっています。この仕組みにより、障害時もほかのサーバーがトラフィックを処理するため、サービスの継続性が保たれるのです。結果として、サービス停止によるビジネスへの影響を最小限に抑えられるでしょう。

応答速度が向上する

ロードバランサは、トラフィックを効率的に分散することで、各サーバーが均一な負荷で動作できるようにします。これにより、リクエスト処理の待ち時間が短縮され、ユーザーに対して迅速な応答が提供可能です。

さらに、最適なサーバーを選択する負荷分散アルゴリズムを活用することで、アクセスの集中時でもスムーズな操作感が維持されます。この結果、ユーザー体験が向上し、サービスの満足度が高まります。

スケーラビリティと拡張性を確保できる

サービスの成長にともなうアクセスの増加に対応するためには、システムのスケーラビリティが重要です。ロードバランサは、新たなサーバーの追加をスムーズにおこなえる環境を提供します。

必要に応じてサーバーを増減させることで、季節的なトラフィックの変動や急激な需要増加にも柔軟に対応可能です。拡張性により、ビジネスの成長を妨げることなく、安定したサービス運用を実現できます。

セキュリティを強化できる

ロードバランサは、システム全体のセキュリティを向上させる役割も果たします。たとえば、DDoS攻撃のような大量リクエストを分散処理することで、特定のサーバーへの攻撃を緩和できます。

また、ロードバランサを通じてSSL/TLSの暗号化通信を処理することで、セキュリティが強化されると同時にサーバーの負荷軽減も実現可能です。このように、セキュリティ面での信頼性が向上するため、安心してサービスを提供できます。

デメリット

ロードバランサには、メリットがある一方で下記のようなデメリットがあります。

- 導入・運用コストが負担になる

- 初期設定や管理方法が複雑

- レイテンシが増加する可能性がある

- ロードバランサ自体が障害になる可能性がある

それぞれ解説します。

導入・運用コストが負担になる

ロードバランサの導入には、ハードウェアやソフトウェアの購入費用だけでなく、設置や運用にともなう人件費も必要です。さらに、性能が高いロードバランサを選ぶほど、費用は増加します。

そのため、導入前に必要なリソースや予算を明確化し、最適なロードバランサを選定することが求められます。また、クラウド型のロードバランサは初期費用を抑えられるため、コストをできるだけ抑えたい場合におすすめです。

初期設定や管理方法が複雑

ロードバランサの設定は、ネットワーク構成や使用する負荷分散アルゴリズムによって複雑になります。とくに、大規模なシステムや多くのサーバーを運用する環境では、適切な設定をおこなうための専門知識が必要です。

また、システムの拡張時や障害対応時には、再設定や調整が必要になる場合があります。この課題を解決するには、事前に管理者が十分な知識を持つことや、定期的なトレーニングをおこなうことが重要です。加えて、わかりやすい管理ツールを活用することで、運用負担を軽減できます。

レイテンシが増加する可能性がある

ロードバランサは、ユーザーリクエストを受け取って適切なサーバーに振り分けるための追加の処理をおこないます。このプロセスが、通信の遅延(レイテンシ)を引き起こす可能性があるでしょう。

レイテンシが増加すると、ユーザーの体感速度が低下し、サービス品質に影響を与えることがあります。この課題を解決するには、高性能なロードバランサの選定や、負荷分散アルゴリズムの最適化が求められます。また、負荷が特定の箇所に集中しないよう、ネットワーク全体の設計を見直すことも有効です。

ロードバランサ自体が障害になる可能性がある

ロードバランサがシステム全体のトラフィックを管理する役割を果たしているため、万が一ロードバランサ自体に障害が発生した場合、システム全体が停止するリスクがあります。

この単一障害点(Single Point of Failure)を防ぐには、冗長構成を採用し、複数のロードバランサを用意することが欠かせません。また、障害発生時に迅速に対応できるよう、死活監視を導入し、バックアップシステムを整備しておく必要があります。

ロードバランサとDNSラウンドロビンの違い

ロードバランサとDNSラウンドロビンは、どちらも負荷分散を目的としていますが、機能や運用方法に大きな違いがあります。ここでは、それぞれの違いを解説します。

DNSラウンドロビンとは

DNSラウンドロビンは、DNSサーバーの機能を利用してトラフィックを分散する方法です。具体的には、DNSがリクエストを受け取るたびに、設定された複数のIPアドレスを順番に返す仕組みです。これにより、異なるサーバーにアクセスが均等に割り振られるように設計されています。

実装方法は、DNSの設定ファイルに複数のサーバーIPアドレスを登録するだけで利用可能です。しかしながら、この方式にはいくつかの制限があります。

たとえば、DNSキャッシュによって、ユーザーが常に最新のIPアドレスにアクセスできない場合があるため、負荷分散の精度が低下する可能性があります。また、サーバー障害時に自動的にそのサーバーを除外する仕組みがないため、障害が発生しているサーバーにトラフィックが向かうリスクがあるでしょう。

ロードバランサとの違い

ロードバランサとDNSラウンドロビンの違いを比較表で説明します。

| 比較項目 | ロードバランサ | DNSラウンドロビン |

|---|---|---|

| 機能面 | サーバーの死活監視、動的な負荷分散など | 単純な順番での振り分けのみ |

| 性能面 | リアルタイムな負荷監視と最適化が可能 | サーバー状態を考慮しない |

| 導入費用 | DNSラウンドロビンより高額 | 低コスト(DNS設定のみ) |

| 運用管理 | 専門知識が必要 | 比較的単純 |

ロードバランサは、死活監視や動的な負荷分散機能を備えており、リアルタイムでサーバーの状態に応じた最適化が可能です。そのため、大規模で高い信頼性が求められるシステムに適しています。一方、DNSラウンドロビンはコストを抑えながら負荷分散をおこなう簡易的な方法であり、小規模なシステムや限定的な用途に向いています。

まとめ

ロードバランサは、システムの可用性とパフォーマンスを高めるために不可欠な存在です。負荷分散の仕組みにより、サーバーのリソースを最適に配分し、障害発生時のリスクを軽減するだけでなく、ユーザー体験の向上にも大きく貢献します。

導入や運用には一定のコストや専門知識を要しますが、システム全体の安定性や効率性において大きな価値をもたらします。企業の成長やサービスの拡大にともない、適切な負荷分散をおこなうための設計と管理が求められるでしょう。

さらに詳細を知りたい方や、自社システムに適したロードバランサの導入を検討している方は、以下で紹介する「さくらのクラウド」ロードバランサや関連製品をぜひご確認ください。

ロードバランサ

ロードバランサは外部ネットワークからのアクセスを配下のサーバーに負荷分散させることができます。万一のサーバー障害時にもサービスを継続することができますので、高可用性と耐障害性向上を実現できます。具体的な利用方法は、以下のページで「さくらのクラウド」と「さくらの専用サーバ」のハイブリッド構成をご紹介していますので参考にしてください。

エンハンスドロードバランサ

エンハンスドロードバランサはコントロールパネルより簡単な操作で利用できる高機能なプロキシ型ロードバランサです。GSLBのように複数のロケーションをまたいで利用できるので、東京・石狩リージョン間で負荷分散しつつ、ソーリーサーバーをVPSに指定するなど、さくらインターネットの他サービスと併用した構成を採ることもできます。

GSLBと既存のロードバランサの良いところを組み合わせたアプライアンスです。具体的な利用方法は負荷に応じてサーバーが増減するオートスケール構成をご覧ください。

GSLB

GSLB(グローバルサーバーロードバランシング)は、複数のロケーションをまたいでサーバーロードバランスをおこなう機能です。

たとえば、東京リージョンと石狩リージョンにサーバーを配置するとします。正常時には東京リージョンに配置されたサーバーにトラフィックを転送して、東京リージョンの障害発生時に石狩リージョンのサーバーにトラフィックを転送するようなことが可能となるのでディザスタリカバリ対策にもなります。具体的な利用方法は複数のリージョンを使った冗長構成の構成例をご覧ください。

アプライアンス製品

Netwiser関連製品のNetwiser Virtual Editionは、L7/L4のロードバランサ(ワンアーム構成、インライン構成)、SSLアクセラレータ、ファイアウォール、WAF、SSL証明書など1つの製品で実現します。集中管理によりシステム運用の負荷・コストの軽減が可能です。