クラウド構築とは?メリットや実施手順、注意点までを幅広く解説

リモートワークの普及やDXの進展により、企業がオンプレミス環境ではなく、クラウド環境へのシステム構築を検討するケースは増えています。しかし、クラウド構築は検討要素が多岐にわたるため、「何から始めればよいかわからない」という声を耳にすることがあります。本記事では、クラウド構築の基本的な環境の種類から、5つのステップによる具体的な構築手順、そして注意すべきポイントまで、実務に役立つ内容を幅広く解説します。

- クラウド構築とは

- クラウド構築のメリット・注意点

- スムーズなクラウド構築を実現する効果的な手順

- クラウド構築とは

- クラウド構築の種類

- パブリッククラウド

- プライベートクラウド

- ハイブリッドクラウド

- クラウド構築のメリット

- コストの削減

- 運用の効率化

- 高可用性・拡張性の確保

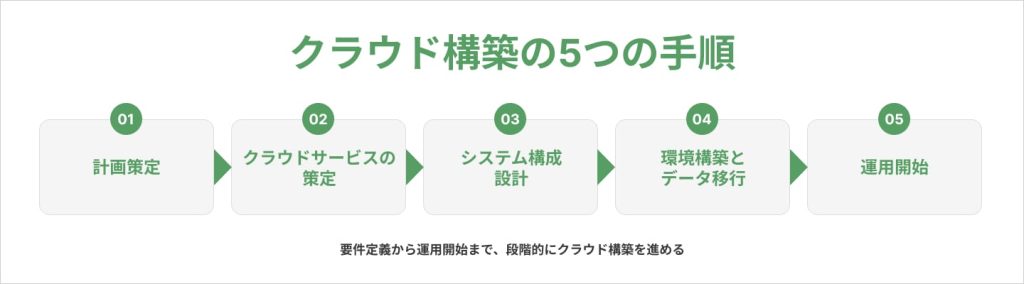

- クラウド構築を実施する5つの手順

- 1. 計画策定

- 2. クラウドサービスの選定

- 3. システム構成の設計

- 4. 環境構築とデータ移行

- 5. 運用開始

- クラウド構築の注意点

- セキュリティ対策の徹底

- 既存システムとの連携準備

- クラウド事業者の慎重な選定

- コストの適切な管理

- まとめ

クラウド構築とは

クラウド構築とは、企業のITシステムをクラウドサービス上に設計・構築することです。従来のオンプレミス環境のように、自社で物理的なサーバーやネットワーク機器を購入・管理する必要はなく、インターネットを通じて仮想化されたサーバーやストレージ、データベースなどのリソースを利用できます。物理機器の調達・保守が不要となるため、初期投資を抑えつつ、短期間でのシステム構築が可能です。

近年ではリモートワークの普及や業務のデジタル化が進み、場所に依存しない柔軟なIT環境が求められています。クラウド構築は、こうしたニーズに対応する手段として、さまざまな企業で導入が進められています。

クラウドサービスについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

クラウド構築の種類

クラウドの構築環境には、3つの種類があり、企業の要件や運用方針に応じて適切に選ぶ必要があります。

パブリッククラウド

クラウド事業者が一般向けに提供するクラウドサービスです。初期費用が不要で、従量課金制により必要な分だけ利用できるため、コスト効率が良く、迅速な導入が可能です。ただし、ハードウェアやネットワーク帯域などの基盤部分は他社と共有するため、セキュリティやコンプライアンスに厳格な要件がある業界では注意が必要です。

パブリッククラウドについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

プライベートクラウド

特定の組織専用に構築されるクラウド環境です。自社データセンターや専用の物理サーバー上に構築され、金融機関や医療機関など、機密性の高いデータを扱う企業に適しています。初期投資は高額になりますが、既存システムとの統合が容易で、カスタマイズ性に優れています。

プライベートクラウドについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

ハイブリッドクラウド

パブリッククラウドとプライベートクラウドを組み合わせて利用する形態です。重要なデータや基幹業務システムはプライベートクラウドで運用し、開発環境や一時的な処理はパブリッククラウドを活用することで、セキュリティとコスト効率を両立できます。段階的なクラウド移行にも適していますが、複数環境の管理には高度な技術スキルが必要です。

ハイブリッドクラウドについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

クラウド構築のメリット

クラウド構築には、従来のオンプレミス環境と比較して次のようなメリットがあります。

コストの削減

クラウドは初期費用が不要で、使用した分だけ支払う従量課金制のため、従来のオンプレミス環境と比較して大幅なコスト削減が可能です。サーバー購入費やデータセンター設備費、保守費用などが不要となり、とくに初期投資を抑えたい企業にとって大きなメリットとなります。

運用の効率化

サーバーの物理的な管理やハードウェア障害対応、セキュリティパッチ適用などの作業をクラウド事業者が担当します。これにより、社内のIT担当者は保守業務から解放され、より戦略的な業務に注力しやすくなります。バックアップやスケーリングなどの定型作業も自動化機能により効率化され、人的リソースを有効活用できるようになります。

高可用性・拡張性の確保

クラウド構築により、高い可用性を確保できます。複数のデータセンターに分散配置された冗長化システムによって、障害発生時でも継続的なサービス提供が可能です。

また、ビジネスの成長や繁忙期に応じてサーバーリソースを即座に拡張・縮小できるため、柔軟な運用が可能です。

クラウド構築を実施する5つの手順

スムーズにクラウド環境を構築するには、次の手順で実施すると効果的です。

1. 計画策定

クラウド構築の第一段階は、明確な計画の策定です。まず、現在のシステム環境をくわしく調査し、クラウド構築で解決したい課題を明確にします。その後、移行対象となる業務システムの選定や予算・コスト削減目標の設定、必要なセキュリティレベルの決定をおこないます。これらの検討と同時に、関係部署との合意形成を図り、移行スケジュールや達成目標の明確化を進めていきます。

2. クラウドサービスの選定

計画に基づいて、パブリック・プライベート・ハイブリッドのうち、どの形態が自社に適しているかを決定します。必要な機能要件(サーバー台数、ストレージ容量、ネットワーク帯域など)を洗い出し、予算と照らし合わせながらクラウドサービスを選定します。とくに金融や医療などの業界では、法的規制やコンプライアンス要件への対応状況も重要な選定基準となります。

3. システム構成の設計

選定したクラウドサービスに基づいて、システム構成を具体的に設計します。サーバーの配置やデータベース構成、バックアップ方法といった基本設計から、ファイアウォールやアクセス権限管理などのセキュリティ設計まで詳細に検討します。既存システムとの連携が必要な場合は、データの互換性や通信方法についても設計段階で十分に検証することが重要です。

4. 環境構築とデータ移行

設計に基づいて、実際にクラウド環境を構築します。まずはテスト環境をつくり、問題がないことを確認してから本番環境を構築します。その後、既存システムからのデータ移行を段階的に実施し、各段階で動作確認とセキュリティ検証をおこないます。すべての移行が完了した時点で、システム全体の性能テストと最終的な動作確認を実施します。

クラウド環境への移行について詳しくは以下の記事をご覧ください。

5. 運用開始

クラウド環境の運用を開始し、安定稼働のための継続的な管理をおこないます。システムの稼働状況やセキュリティログの監視、コスト使用状況の分析を定期的に実施し、異常が検出された場合は迅速に対処します。運用を通じて蓄積されるデータを基に課題を洗い出し、継続的にシステムに反映させていくことが大切です。

クラウド構築の注意点

クラウド構築を成功させるためには、事前に把握しておくべき注意点があります。あらかじめ対策しておくことで、導入後のトラブルを大幅に軽減できます。

セキュリティ対策の徹底

クラウド構築の際には、データの暗号化設定、ユーザーのアクセス権限管理、ログの監視体制を整備する必要があります。とくに、個人情報や機密データを扱う場合は、業界の規制に適合したセキュリティレベルが求められます。また、クラウド事業者がどこまで責任を負うかを事前に確認し、自社で管理すべきセキュリティ領域を正確に把握することも重要です。

クラウドセキュリティについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

既存システムとの連携準備

現在使用中のシステムとクラウド環境を連携させる際は、データ形式や通信方法の違いにより接続トラブルが発生する可能性があります。システム間でのデータのやり取り方法を事前にくわしく調査し、テスト環境で十分に動作確認をおこないましょう。全システムを一度に移行するのではなく、段階的に進めることで、業務への影響を最小限に抑えられます。

クラウド事業者の慎重な選定

クラウド事業者選定では、サービス内容、料金体系、サポート対応時間、将来のサービス拡張性を複数の事業者で比較検討することが重要です。特定のクラウド事業者に依存しすぎると、将来の選択肢が制限される「ベンダーロックイン」に陥るリスクがあります。そのリスクを回避するためには、可能な限り標準的な技術を使用し、可能な限り標準技術を採用し、ほかのクラウドサービスへの移行も見据えた構成を設計しておくことが望まれます。

コストの適切な管理

クラウドの従量課金制では、想定以上にコストが膨らむリスクがあります。月次でのコスト分析とリソース使用状況の確認を徹底し、予算超過の早期発見に努めましょう。予算アラート機能の設定や、不要なリソースの自動停止機能を活用することで、コスト管理を効率化することが可能です。

まとめ

安全で効率的なクラウド環境の構築をおこなうためには、紹介した5つのステップを順番に進めることが重要です。セキュリティ対策、既存システム連携といった注意点を事前に把握し、適切に対策することで、安全で効率的なクラウド環境を構築できます。

さくらのクラウドは、国内データセンターで高いセキュリティ環境を提供し、日本語での充実したサポート体制を備えており、安心してクラウド構築を進められます。既存システムとの連携やコンプライアンス対応など、日本企業が直面する課題に対応した最適なクラウド環境をご提供しています。クラウド構築をご検討の際は、ぜひ一度ご相談ください。

とは?.png)