ハイパーバイザーとは?種類や主要製品の比較、選定のポイントを解説

サーバーの運用管理がますます複雑になるなか、限られたIT予算でシステムの柔軟性をどう確保するかという課題に多くの企業が直面しています。この課題を解決する技術として注目されているのが「ハイパーバイザー」です。本記事では、ハイパーバイザーの基礎知識から主要製品の特徴、選定ポイントまで体系的に解説します。

- ハイパーバイザーとは

- 主要なハイパーバイザーの特徴

- ハイパーバイザー選定時のポイント

- ハイパーバイザーとは

- ハイパーバイザーの種類

- Type 1(ベアメタル型)

- Type 2(ホスト型)

- 主要なハイパーバイザーの特徴

- VMware ESXi

- Microsoft Hyper-V

- KVM

- Xen

- ハイパーバイザー選定のポイント

- 可用性

- 運用管理のしやすさ

- ライセンスコスト

- 拡張性

- まとめ

ハイパーバイザーとは

ハイパーバイザー(Hypervisor)とは、1台の物理サーバー上で複数の仮想マシン(VM:Virtual Machine)を動作させるためのソフトウェアです。「仮想マシンモニター(VMM:Virtual Machine Monitor)」とも呼ばれ、ハードウェアリソース(CPU、メモリ、ストレージ、ネットワークなど)を複数の仮想環境に分割・配分する役割を担います。

代表的な製品として、VMware ESXi、Microsoft Hyper-V、Linux KVM(Kernel-based Virtual Machine)などがあります。

仮想化、仮想マシンについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

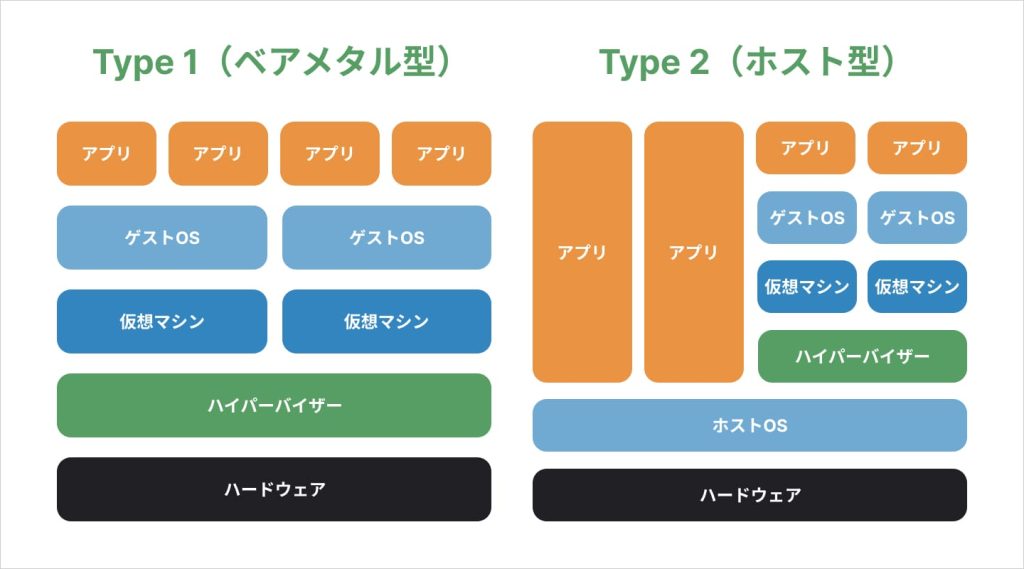

ハイパーバイザーの種類

ハイパーバイザーは、実装方式によって2種類に分類されます。

Type 1(ベアメタル型)

ハードウェアに直接インストールするタイプです。OSを介さずにハードウェアを直接制御するため、高いパフォーマンスを発揮します。

おもな特徴

- 高いパフォーマンスと安定性

- 低いオーバーヘッド(余計な処理が少ない)

- エンタープライズ環境での採用が多い

- 専用のハードウェアが必要

代表的な製品

- VMware ESXi

- Microsoft Hyper-V

- Citrix Hypervisor

- KVM(Kernel-based Virtual Machine)

Type 2(ホスト型)

既存のOS(ホストOS)にアプリケーションとしてインストールするタイプです。開発環境やテスト環境、個人利用で多く採用されています。

おもな特徴

- 既存環境に導入しやすい

- 比較的低コストで導入可能

- ホストOSの影響を受けやすい

- パフォーマンスはType 1に劣る

代表的な製品

- VMware Workstation

- Oracle VirtualBox

- Parallels Desktop(Mac向け)

主要なハイパーバイザーの特徴

主要なハイパーバイザーを紹介します。

VMware ESXi

VMware ESXiは、VMware社が提供するエンタープライズ向けの高機能ハイパーバイザーです。vMotion(ライブマイグレーション)やHA(高可用性)などの機能を備え、大規模システムで多く採用されています。

2023年のブロードコム社(Broadcom Inc.)によるVMwareの買収を機に、2024年以降は永続ライセンスが廃止され、完全なサブスクリプション制に移行しました。さらに2025年4月からは、一定のライセンス購入が必要となりました。これにより多くの企業でコスト増加が発生し、代替ソリューションの検討が活発化しています。

最高レベルの機能を必要とする企業に適していますが、コストを重視する場合は慎重な検討が必要です。

参考:VMware vSphere | Virtualization Platform

Microsoft Hyper-V

Hyper-Vはマイクロソフト社が提供するハイパーバイザーで、Windows Serverの機能として組み込まれています。Active DirectoryやMicrosoft Azureとの連携に優れ、Windows 環境で統一することで、コストパフォーマンスに優れた環境を構築できます。

ただし、Linux仮想マシンでの機能制限やVMwareと比較した機能面での差異に注意が必要です。

参考:Hyper-V documentation | Microsoft Learn

KVM

KVMは、Linux カーネルに組み込まれたオープンソースのハイパーバイザーです。ライセンス費用が不要でLinuxとの親和性が高く、OpenStackやクラウドプラットフォームでも採用されています。

コスト重視の環境やLinux中心のシステムに適していますが、商用サポートには別途契約が必要です。

参考:KVM

KVMについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

Xen

Xenは、オープンソースのType 1ハイパーバイザーで、高いセキュリティ性能で知られています。

セキュリティが重視される環境やクラウドサービスプロバイダーでの採用が多い一方、管理ツールが限定的で商用サポートの選択肢が少ないという課題があります。

ハイパーバイザー選定のポイント

ハイパーバイザーを選定する際のポイントについて解説します。

可用性

可用性の観点では、障害時の仮想マシン自動移行機能(HA機能)やライブマイグレーション機能の有無を確認します。また、スナップショット機能やバックアップソリューションも、障害復旧時間の短縮に直結するため重要な選定ポイントです。

運用管理のしやすさ

複数の物理サーバーと仮想マシンを効率的に運用するためには、それらを一元管理できる統合管理ツールの使いやすさと機能の豊富さも選定における重要な基準となります。

リソース配分の自動調整やプロビジョニングの自動化機能は、運用工数の削減に直結するため必須の検討項目です。また、既存のActive DirectoryやLDAP、監視システムとの連携可能性も、スムーズな導入と運用の継続性を確保するために確認すべきポイントです。

ライセンスコスト

ハイパーバイザーのライセンス体系は製品ごとに大きく異なります。プロセッサー単位、仮想マシン単位、機能単位など、さまざまな課金方式を理解して総費用を算出する必要があります。

初期ライセンス費用だけでなく、年間保守費用、技術サポート費用、将来の拡張時の追加ライセンス費用も含めた中長期的な総所有コスト(TCO)の見極めも重要です。また、専用ハードウェア要件や追加ツール、トレーニング費用などの間接コストも考慮に入れましょう。

拡張性

将来的な事業の成長を見据えた拡張性の観点も欠かせません。ハイパーバイザーがサポートする最大CPU数やメモリ容量、仮想マシン数といった技術的な上限を確認します。同時に、クラスター構成によるノードの追加といったスケールアウト(水平拡張)の柔軟性も重要な指標です。システム拡張時にパフォーマンス劣化やボトルネックが発生しないよう、事前の検証をおこないましょう。

また、新技術トレンドや最新ハードウェアへの対応状況も、長期的な投資価値を判断するうえで重要な要素となります。

スケールアウトについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

まとめ

ハイパーバイザーは、製品ごとに性能、管理性、ライセンス形態が大きく異なるため、ニーズに応じた慎重な選択が必要です。

近年では、VMwareのライセンス体系変更のような予期せぬコスト変動も発生しており、初期導入時だけでなく、将来的な運用コストや拡張性も含めた総合的な判断が重要になっています。

最適な仮想化基盤を選ぶという点では、コストを抑えて高いパフォーマンスと安定性を確保できるクラウドサービスが有力な選択肢となります。

「さくらのクラウド」なら、国内データセンターによる信頼性の高い環境で、仮想化環境を手軽に構築・管理できます。ご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。

とは?-300x158.png)