ゼロトラストセキュリティとは?DXの実現に欠かせない新しいセキュリティモデルについてくわしく解説

企業のDX推進に伴い、クラウドサービスの活用が急速に広がっています。その一方で、従来型のセキュリティ対策の限界が明らかになってきました。とくに、新型コロナウイルスの影響でテレワークが一般化するなか、VPNを介した従来の境界型セキュリティモデルでは不十分になってきています。さらに、内部からの情報漏洩やシャドーITの増加など、新たなセキュリティリスクも顕在化しています。

このような背景から、「信頼しない」を前提とした新しいセキュリティモデル「ゼロトラストセキュリティ」が注目を集めています。

本記事では、IT戦略立案者の視点から、ゼロトラストセキュリティの概念や実装方法、導入のポイントまでをくわしく解説します。

- ゼロトラストセキュリティの基本概念

- 昨今のゼロトラストの課題と解決策

- ゼロトラストを実現するためのセキュリティ実装要件

- ゼロトラストへの移行時に押さえておきたいポイント

- ゼロトラストセキュリティの基本概念

- ゼロトラストとは「信頼しない」を前提とした考え方

- なぜゼロトラストが必要とされているのか

- 従来型の境界型防御との違い

- DX時代におけるゼロトラストの課題と解決策

- クラウドサービス利用時のセキュリティ

- テレワーク環境でのVPNの限界

- 把握できていないITサービスの利用

- ゼロトラストセキュリティの実装要件

- エンドポイントセキュリティの強化

- ID管理とアクセスコントロール

- ネットワークセグメンテーション

- データ保護とセキュリティ

- 可視化と分析の実現

- 自動化の推進

- ゼロトラストへの移行ポイント

- 現状評価と課題の洗い出し

- 優先順位の設定と段階的な導入

- インシデント対応計画の策定

- コスト管理と投資対効果

- まとめ

ゼロトラストセキュリティの基本概念

デジタル化が進む現代のビジネス環境において、セキュリティの考え方も大きな転換期を迎えています。ここでは、ゼロトラストの基本的な考え方から、従来型セキュリティとの違いまでを解説します。

ゼロトラストとは「信頼しない」を前提とした考え方

ゼロトラストは、「すべてのアクセスを信頼せず、つねに検証する」という考え方に基づく新しいセキュリティモデルです。2010年にフォレスター・リサーチ社のジョン・キンダーバーグ氏が提唱し、2020年にNIST(National Institute of Standards and Technology、アメリカ国立標準技術研究所)が正式な定義を公開しました。

従来の「信頼できる・できない」という二分法ではなく、すべてのアクセスを潜在的な脅威として扱います。ユーザー、デバイス、アプリケーションなど、アクセスする主体や経路に関係なく、つねに検証し、必要最小限の権限のみを付与します。これにより、たとえ一部のシステムが侵害されても、被害を最小限に抑えることができます。

なぜゼロトラストが必要とされているのか

ビジネス環境のデジタル化に伴い、従来の境界型防御では対応できない課題が増加しています。クラウドサービスの普及により、企業の重要な情報資産が社外に置かれるようになり、「社内=安全」という前提が成り立たなくなりました。テレワークの普及で、さまざまな場所からのアクセスが必要となり、従来の境界型防御では柔軟な対応が困難になっています。

さらに、標的型攻撃やランサムウェアといった新たな脅威も増加しており、より強固なセキュリティ対策が求められています。IoTデバイスの増加やBYODの導入なども、セキュリティリスクを複雑化させる要因となっています。このような環境変化に対応するため、より柔軟で強固なセキュリティモデルとしてゼロトラストが注目されています。

従来型の境界型防御との違い

従来のセキュリティは、社内ネットワークとインターネットの間に境界線を引き、ファイアウォールで外部からの脅威をブロックする「城壁と堀」の考え方でした。この方法では、一度社内ネットワークに入れば、比較的自由に社内システムにアクセスできてしまいます。しかし、クラウドサービスの普及とテレワークの一般化により、「社内」と「社外」の境界が曖昧になっています。

ゼロトラストでは、場所や接続経路に関係なく、すべてのアクセスに対して同じレベルの検証をおこないます。これにより、場所を問わない柔軟な働き方を、セキュアに実現できます。

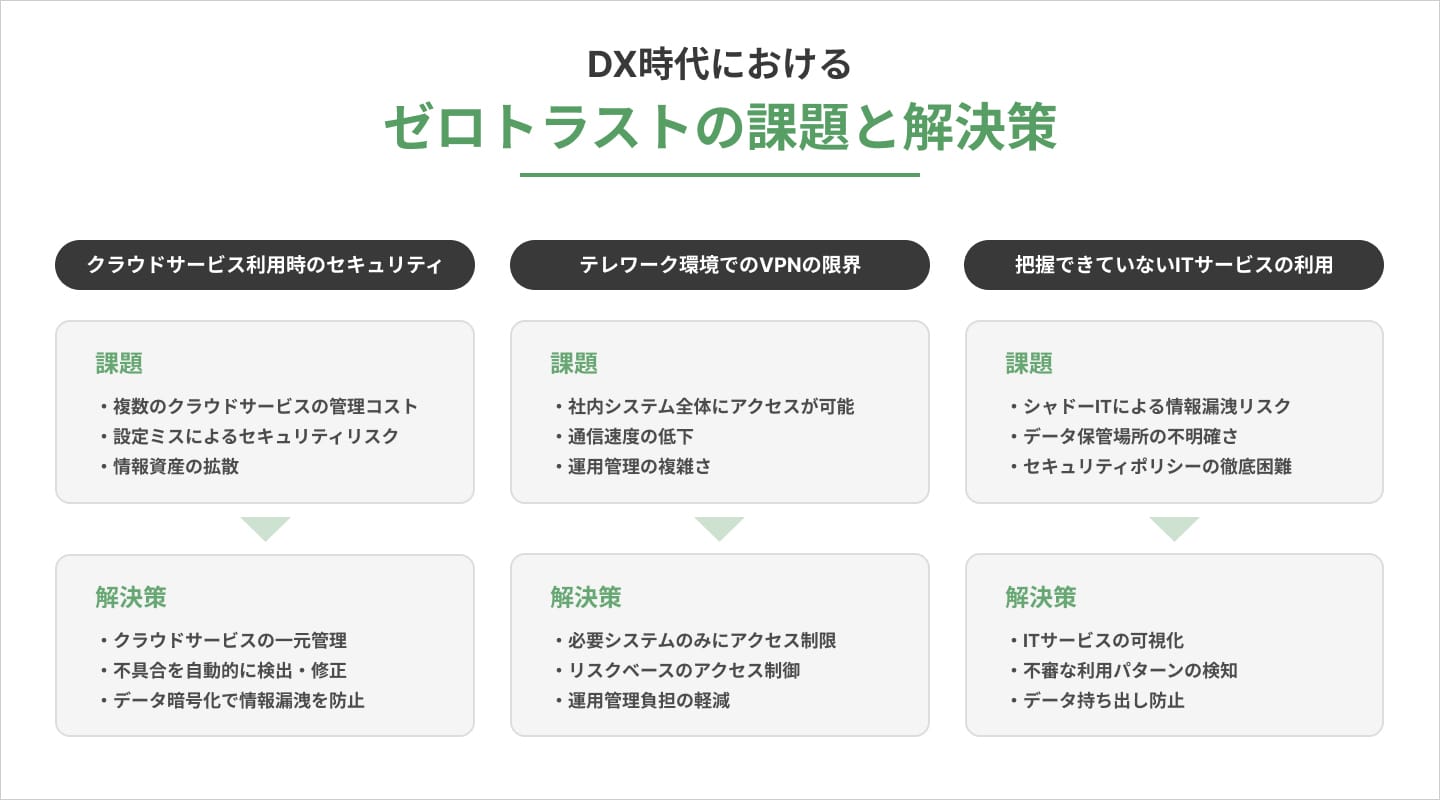

DX時代におけるゼロトラストの課題と解決策

DXの推進において、セキュリティは避けて通れない重要な課題となっています。従来型のセキュリティでは対応できない新たな脅威に対して、ゼロトラストがどのように貢献できるのかを説明します。

クラウドサービス利用時のセキュリティ

おもな課題

クラウドサービスの活用は、ビジネスの効率化や革新に大きく貢献する一方で、新たなセキュリティリスクをもたらしています。Microsoft 365やSalesforce、Google Workspaceといったサービスの利用が一般的となり、情報資産は社内システムのなかだけにとどまりません。また、複数のクラウドサービスを利用することで、設定ミスのリスクや管理の複雑さが増しています。

ゼロトラストによる解決策

解決策として、クラウドサービスの利用状況を監視・制御する専用のセキュリティツールの導入が挙げられます。これにより、使用状況の可視化と安全性の確保を実現します。複数のクラウドサービスを一元的に管理することで、設定ミスや危険な状態を自動的に検出・修正できます。また、クラウド間でやり取りされるデータを暗号化し、情報漏洩を防止します。

これらの対策により、複数のクラウドサービスを使用する環境でも、一貫したセキュリティ対策が可能となります。

テレワーク環境でのVPNの限界

おもな課題

従来のVPNでは、一度ログインすると社内システム全体にアクセスできてしまうため、セキュリティ上、大きな問題があります。また、多数の社員が同時に接続すると通信速度が低下し、業務効率に影響を与えます。さらに、VPN機器の管理や設定変更には多くの手間がかかり、運用負担が増大します。

ゼロトラストによる解決策

必要なシステムやデータだけにアクセスを限定する仕組みの導入が解決策となります。これにより、不要なアクセスを防ぎます。また、アクセス元の場所や使用端末の状態、利用者の行動パターンなどを考慮して、リスクの度合いに応じたきめ細かな制御をおこないます。

これらの対策により、VPNに頼らない安全なリモートアクセスが実現し、運用管理の負担も大幅に軽減できます。

把握できていないITサービスの利用

おもな課題

部門や個人が独自に導入するクラウドサービスやアプリケーション(シャドーIT)は、情報漏洩や法令違反のリスクを高めます。情報システム部門が把握していないサービスでは、データの保管場所が不明確になり、セキュリティ対策が不十分になりがちです。また、組織全体のIT管理が難しくなり、セキュリティポリシーの徹底が困難になります。

ゼロトラストによる解決策

社内で利用されているすべてのITサービスの可視化が解決策となります。これにより、通常とは異なる不審な利用パターンを検知します。また、機密情報の外部への持ち出しを防止する仕組みを導入し、データの安全性を確保すること、承認済みのクラウドサービスへのログインを一元管理することで、安全なサービス利用を促進することも重要です。

これらの対策を自動化することで、管理者の負担を増やすことなく、セキュリティを強化できます。

ゼロトラストセキュリティの実装要件

ゼロトラストを実現するためには、複数の技術要素を適切に組み合わせる必要があります。ここでは、主要な実装要件について説明します。

エンドポイントセキュリティの強化

すべてのエンドポイント(端末)を潜在的な攻撃経路とみなし、強固な保護が必要です。次世代型のエンドポイント保護(EPP)やエンドポイント検知・対応(EDR)の導入が不可欠となります。これらの技術は、AI・機械学習を活用して未知の脅威を検知し、リアルタイムで対応することができます。また、デバイスの健全性を継続的に監視し、セキュリティ要件を満たさない端末からのアクセスを制限することも重要です。

さらに、デバイス管理(MDM)やモバイルアプリケーション管理(MAM)を活用し、紛失や盗難時のリモートワイプなども考慮に入れる必要があります。エンドポイントのセキュリティ状態を常時把握し、リスクベースでアクセス制御をおこなうことが求められています。

ID管理とアクセスコントロール

ユーザーとデバイスの厳密な認証、およびきめ細かいアクセス制御が必要です。多要素認証(MFA)の導入や、コンテキストベースのアクセス制御により、アクセスの正当性を継続的に検証します。とくに重要なのは、最小権限の原則に基づくアクセス制御です。ユーザーには必要最小限の権限のみを付与し、定期的に見直しをすることで、不正アクセスのリスクを最小限に抑えることができます。

シングルサインオン(SSO)の実装は、セキュリティと利便性を両立するうえで重要な要素となります。社内システムやクラウドサービスなど、複数のサービスへのアクセスを一元的に管理することで、パスワード管理の負担を軽減しつつ、アクセスポリシーの統一的な適用が可能になります。SSOの実装には、SAMLやOIDCなどの標準プロトコルを活用し、セキュアな認証連携を実現します。

特権アカウントの管理も重要で、管理者権限の使用を厳密に制御し、監視する必要があります。IDaaS(Identity as a Service)の活用も、統合的なID管理とSSOを実現する有効な選択肢となります。とくに、マルチクラウド環境での一貫したアクセス制御を実現するうえで、IDaaSの役割は重要です。

ネットワークセグメンテーション

従来の境界型防御とは異なり、マイクロセグメンテーションを活用して、より細かい単位でのアクセス制御を実現します。アプリケーションやワークロードごとにセグメントを分割し、必要最小限のアクセスのみを許可します。これにより、攻撃の影響範囲を最小限に抑えることができます。

また、ネットワークの可視化と監視を強化し、異常な通信パターンを検知する仕組みも重要です。SDPU(Software-Defined Perimeter)やZTNA(Zero Trust Network Access)などの技術も、効果的なセグメンテーションを実現する手段として注目されています。

データ保護とセキュリティ

データの機密性を保護するため、暗号化やデータ損失防止(DLP)などの技術を活用します。保管時と通信時の両方で適切な保護措置を講じる必要があります。また、データの分類と重要度に応じたアクセス制御ポリシーの設定も重要です。クラウドストレージの利用時には、データの所在地や転送経路の制御も考慮に入れます。

さらに、情報漏洩防止の観点から、データの外部持ち出しや共有に関する制御も必要となります。機密情報の検出と分類を自動化し、適切な保護措置を適用する仕組みの構築も求められています。

可視化と分析の実現

すべてのネットワークトラフィックとアクセスログを収集し、リアルタイムで分析することが重要です。SIEM(Security Information and Event Management)やUEBA(User and Entity Behavior Analytics)などの技術を活用し、異常な振る舞いを検知します。収集したログは、セキュリティインシデントの調査や、コンプライアンス対応にも活用できます。AI・機械学習を活用した高度な分析により、従来の方法では検知が難しい潜在的な脅威も特定できるようになります。

また、ダッシュボードなどを通じて、セキュリティ状態の可視化と報告を効率化することも重要です。

自動化の推進

セキュリティオペレーションの効率化と迅速な対応のため、自動化は不可欠です。SOAR(Security Orchestration, Automation and Response)の導入により、インシデント対応の自動化や、セキュリティポリシーの自動適用が可能となります。また、構成管理の自動化やコンプライアンスチェックの自動化なども重要な要素です。

ポリシー違反や不正アクセスの検知時に、自動的に対応アクションを実行する仕組みを構築することで、セキュリティチームの負担を軽減できます。APIを活用した各種セキュリティツールの連携も、効率的な運用を実現するうえで重要な役割を果たします。

ゼロトラストへの移行ポイント

ゼロトラストへの移行は、一朝一夕には実現できません。計画的なアプローチと、組織全体の理解・協力が必要となります。

現状評価と課題の洗い出し

まず現在のセキュリティ態勢を評価し、ゼロトラストへの移行に向けた課題を明確にします。保護すべき重要資産の特定や、現在のアクセス制御の仕組み、セキュリティツールの状況などを総合的に評価します。

また、既存システムやアプリケーションのゼロトラスト対応状況も確認が必要です。業務プロセスやワークフローを分析し、セキュリティ強化による影響も事前に評価します。リスクアセスメントを実施し、優先的に対応すべき領域を特定することも重要です。さらに、組織の成熟度やセキュリティ意識レベルの評価も、成功の鍵となります。

優先順位の設定と段階的な導入

すべてを一度に変更するのは現実的ではありません。リスクの高い領域から優先的に対応し、段階的に導入を進めることが重要です。多くの場合、クラウドサービスへのアクセス制御や、重要システムの保護から着手します。

パイロット部門や小規模なユーザーグループでの試行を通じて、課題の洗い出しと解決を図ることも有効です。導入の各フェーズで効果測定をおこない、必要に応じて計画を見直しましょう。技術面での対応だけでなく、運用プロセスの整備や教育・訓練なども並行して進める必要があります。

インシデント対応計画の策定

セキュリティインシデントの発生を想定し、迅速かつ適切な対応ができる体制を整備します。検知、分析、封じ込め、復旧といった一連のプロセスを明確化し、定期的な訓練を通じて実効性を確保する必要があります。また、インシデント発生時の関係者への通知や、外部機関との連携についても事前に計画を立てておくことが重要です。

また、インシデントの影響範囲の特定や、証拠の保全手順なども含め、包括的な計画を立てましょう。さらに、インシデント対応から得られた教訓を基に、セキュリティ対策の継続的な改善を図ることも重要です。

コスト管理と投資対効果

ゼロトラストへの移行には相応の投資が必要となります。導入コストだけでなく、運用コストも含めた総所有コスト(TCO)を考慮し、投資対効果を適切に評価することが重要です。また、段階的な導入により、コストを分散させることも検討します。また、既存のセキュリティ投資の活用可能性も念頭に置き、効率的な投資計画を立案する必要があります。

さらに、セキュリティインシデントによる潜在的な損失も考慮に入れ、投資の妥当性を評価することが重要です。定期的なコストレビューと、必要に応じた計画の見直しも欠かせません。

まとめ

ゼロトラストセキュリティは、DX時代における新しいセキュリティのスタンダードとして注目を集めています。「すべてを信頼しない」という基本原則に基づき、継続的な検証とアクセス制御をおこなうことで、今日のビジネス環境が直面する複雑なセキュリティ課題に対応することができます。

導入に際しては、技術面での対応はもちろん、組織全体での理解と協力が不可欠です。段階的なアプローチと適切な優先順位付けにより、着実な移行を進めることが重要です。また、導入後も継続的に改善と見直しをおこない、変化するセキュリティ脅威に柔軟に対応できる体制を維持することが求められます。ゼロトラストへの移行は、単なるセキュリティ対策の強化にとどまらず、デジタル時代における企業の競争力強化にも直結します。長期的な視点で取り組むべき重要な経営課題として、積極的に検討を進めることをおすすめします。

とは?.png)