サーバー管理とは?仕事内容や管理方法・おすすめのクラウドサービスまで紹介

サーバー管理は、企業のITインフラを安定的に運用するための重要な業務です。本記事では、サーバー管理の基本から具体的な仕事内容、必要なスキル、効果的な管理方法、そしておすすめのクラウドサービスまでをくわしく解説します。

- サーバー管理とは

- サーバー管理の仕事内容

- サーバー構築

- サーバー運用

- サーバー保守

- サーバー管理に必要なスキルや知識

- 必要なスキルや知識の例

- サーバー管理の方法

- 自社管理

- 委託管理

- 効果的なサーバー管理のポイント

- 適切なサーバー選び

- 定期的な点検と監視

- セキュリティ対策の徹底

- バックアップ体制の構築

- マニュアルの整理・更新

- 自社管理ならクラウドサーバーがおすすめ

- さくらのクラウドのサーバーの構成例

- 共有セグメントにサーバーを配置したベーシックな構成

- クラウドと専用サーバーのハイブリッド構成

- サーバー管理に活用できるツール

- シンプル監視

- リソースマネージャー

- Zabbix 関連製品

- アクセスレベル

- まとめ

サーバー管理とは

サーバー管理とは、企業や組織のITシステムを安定的に運用するために、サーバーの構築、運用、保守をおこなう業務のことです。サーバーは、ネットワークを通じてデータやサービスを提供するためのコンピュータであり、Webサーバー、メールサーバー、ファイルサーバーなど、用途に応じてさまざまな種類があります。

サーバー管理が必要とされる理由は、システムの安定稼働と情報セキュリティの確保です。とくに、企業のビジネスがデジタル化するなかで、ITインフラの適切な管理は信頼性や効率性を向上させる重要な要素となっています。

また、サーバーの不具合やセキュリティの脅威が発生した場合、迅速に対応する体制が不可欠です。このように、サーバー管理はIT環境の基盤を支える要となる業務といえます。

サーバー管理の仕事内容

サーバー管理では、以下3つが主要な業務です。

| 仕事内容 | 概要 |

|---|---|

| サーバー構築 | サーバーの設計、設定、配置をおこない、安定した運用基盤を構築 |

| サーバー運用 | 日常的な稼働状況の監視やトラブル対応を通じて、システムの正常稼働を維持 |

| サーバー保守 | バックアップやアップデートなどのメンテナンスを実施し、長期的な信頼性と安全性を確保 |

それぞれ解説します。

サーバー構築

サーバー構築では、利用目的や要件に基づいてサーバーの設計と設定をおこない、運用可能な基盤を整えることが大切です。これには、ハードウェアとソフトウェアの両方を対象とした準備作業が含まれます。具体的には、物理的な設備の設置から、セキュリティ設定、動作確認までを実施します。

具体的な業務例

- サーバーの構成設計

- 機器の物理配置

- オペレーティングシステム(OS)のインストール

- ソフトウェアおよびアプリケーションの設定

- テスト運用と最終確認

サーバー運用

サーバー運用は、構築されたサーバーが日々の業務を円滑に支えるためにおこなわれる活動です。サーバーの稼働状況を監視し、異常が発生した際の対応、そしてシステムが高負荷状態でも安定して稼働できるよう調整をおこなうことが含まれます。

具体的な業務例

- サーバーの稼働状況監視

- 異常検知とトラブル対応

- 負荷分散の実施

- ログの収集と解析

- ユーザーアクセスの管理

サーバー保守

サーバー保守は、運用中のサーバーを長期的に安定稼働させるために必要な作業です。セキュリティリスクを軽減するためのアップデートや、データ損失を防ぐバックアップ作業が含まれます。また、障害発生時に備えてハードウェアやソフトウェアの適切なメンテナンスが求められるでしょう。

具体的な業務例

- 定期的なシステムメンテナンス

- ソフトウェアのアップデート作業

- 定期的なバックアップの実施

- 故障した機器の交換

- 障害対応計画の策定と実施

サーバー管理に必要なスキルや知識

サーバー管理において特定の資格は必須ではありませんが、幅広い知識やスキルが求められます。具体的には以下のようなスキルです。

必要なスキルや知識の例

- OSの理解

- ネットワーク知識

- セキュリティ知識

- システム構築スキル

- トラブルシューティング能力

サーバー運用では、Windows ServerやLinuxといったOSの設定や管理スキルが重要です。また、ネットワークに関する基礎知識があれば、IPアドレスやDNS設定を正確に扱えるようになります。

さらに、セキュリティ面では、ファイアウォール設定や不正アクセス防止の技術が不可欠です。新規構築や拡張時には、システム設計や仮想化技術が役立ちます。トラブルシューティング能力も必須で、迅速に問題を特定し対応することで、安定した運用を支えることが可能です。

サーバー管理の方法

サーバー管理には、自社で管理をおこなう方法と専門業者に委託する方法の2種類があります。それぞれの特徴を理解し、自社に最適な選択をすることが重要です。

| 方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 自社管理 |

|

|

| 委託管理 |

|

|

自社管理

自社管理とは、サーバーの運用や保守を自社内で完結する方法です。自社のニーズに合わせたカスタマイズが可能で、システム運用に関するノウハウが蓄積されます。また、データを外部に渡さないため、情報漏えいリスクが低い点も利点です。

一方、専門知識を持つ人材が必要であり、トラブル対応にかかるコストが課題となります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

自社管理が適している企業

- ITリソースをコア業務に集中させたい企業

- 高度な運用管理を必要とする中小企業

- 短期間での導入が求められる企業

委託管理

委託管理は、サーバー管理を外部業者に依頼する方法です。専門的な運用が求められる場面で安定したサービスが受けられるため、運用負担を軽減し、社内リソースをコア業務に集中できます。

しかし、データを外部に預けることで漏えいリスクが高まるほか、業者への依存による柔軟性の低下が懸念されます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

委託管理が適している企業

- 高いセキュリティが求められる企業

- 独自のシステムを運用している企業

- IT部門のリソースが十分に確保できる企業

効果的なサーバー管理のポイント

サーバー管理を効率的かつ確実におこなうためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、5つのポイントを解説します。

適切なサーバー選び

適切なサーバーを選ぶことは、業務の効率化とコスト削減につながります。企業の規模や業務内容に合わせた選択が求められ、オンプレミス、クラウド、ハイブリッドといった選択肢のなかから、最適なものを見極めることが重要です。

たとえば、クラウドサーバーは初期投資を抑えつつ拡張性を確保できますが、オンプレミスはセキュリティの高度な制御が可能です。サーバー選定時には、ストレージ容量、処理速度、予算、運用管理の負担などを総合的に検討しましょう。

適切な選択をおこなうことで、将来的なスケーラビリティと効率的な運用が可能になります。

定期的な点検と監視

定期的な点検と監視は、サーバーの安定稼働を支える基盤です。運用中の問題を早期に発見し、対策を講じることでシステム停止を防げます。監視項目としては、CPU使用率、メモリ消費量、ネットワークトラフィックなどが挙げられます。

たとえば、異常なトラフィックの増加はセキュリティリスクの兆候となるため、即時対応が必要です。これらを専用ツールで自動的に監視することで、効率的かつ信頼性の高い運用が可能となります。日々の監視を徹底することが、トラブル発生を未然に防ぐ鍵です。

セキュリティ対策の徹底

セキュリティ対策を徹底することは、サーバー運用における最重要課題です。不正アクセスやサイバー攻撃への対策として、ファイアウォールやアクセス制御の設定、暗号化通信の導入が有効です。

具体的には、定期的なパッチ適用やログ監視をおこない、脆弱性を狙った攻撃を防ぐことが欠かせません。また、定期的なセキュリティ診断を実施し、潜在的なリスクを洗い出すことも大切です。こうした多層的な対策を講じることで、データ漏洩やサービス停止といった重大なリスクを軽減できます。

バックアップ体制の構築

バックアップ体制の構築は、サーバー管理におけるリスク管理の要です。障害やサイバー攻撃、自然災害など、予期せぬ事態に備えるために、定期的なデータバックアップが必要です。

たとえば、週次や日次でバックアップを実施し、重要データを異なる拠点やクラウドに保存することで、迅速に復旧できる体制が整います。また、バックアップデータが確実に復元可能か定期的にテストをおこない、信頼性を確認しましょう。適切なバックアップ体制を整えることで、事業継続性を高められます。

マニュアルの整理・更新

マニュアルの整理・更新は、サーバー管理業務を効率的に進めるための基盤です。属人化を防ぎ、トラブル時の迅速な対応を可能にするため、運用手順やトラブルシューティングを文書化することが求められます。

たとえば、サーバー障害時の対応フローや、設定変更手順を具体的に記載すると、管理業務が標準化されます。また、マニュアルは定期的に見直し、最新の運用状況や技術に対応させることが必要です。こうした取り組みによって、運用の効率性と信頼性を向上できます。

自社管理ならクラウドサーバーがおすすめ

クラウドサーバーは、企業が自社管理をおこなう際に有効な選択肢です。オンプレミス型のサーバーと比較すると、クラウドサーバーは短期間で導入できるだけでなく、管理にかかる手間やコストを大幅に削減できます。

また、スペック変更が容易であるため、事業の成長や需要の変化に応じて柔軟に対応可能です。さらに、堅牢なデータセンターで運用されるため、災害時のデータ保全やバックアップも充実しています。

一方で、クラウドサーバーにはカスタマイズの制約があるほか、トラブル発生時にベンダーへの依存度が高まるデメリットも存在します。そのため、導入を検討する際には、これらのメリット・デメリットを十分に理解することが重要です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

初期コストを抑えたいスタートアップや中小企業、または専門人材を確保しにくい企業には最適な選択肢といえるでしょう。「さくらのクラウドのサーバー」は、柔軟な拡張性と高品質なサポートを備えており、多様なニーズに応える構成が可能です。クラウドサーバーの活用により、効率的なシステム運用が実現できます。

さくらのクラウドのサーバーの構成例

さくらのクラウドは、柔軟な構成と幅広い用途に対応可能なクラウドサービスです。ここでは、共有セグメントを活用したベーシックな構成と、クラウドと専用サーバーを組み合わせたハイブリッド構成について、それぞれの特徴と利点を解説します。

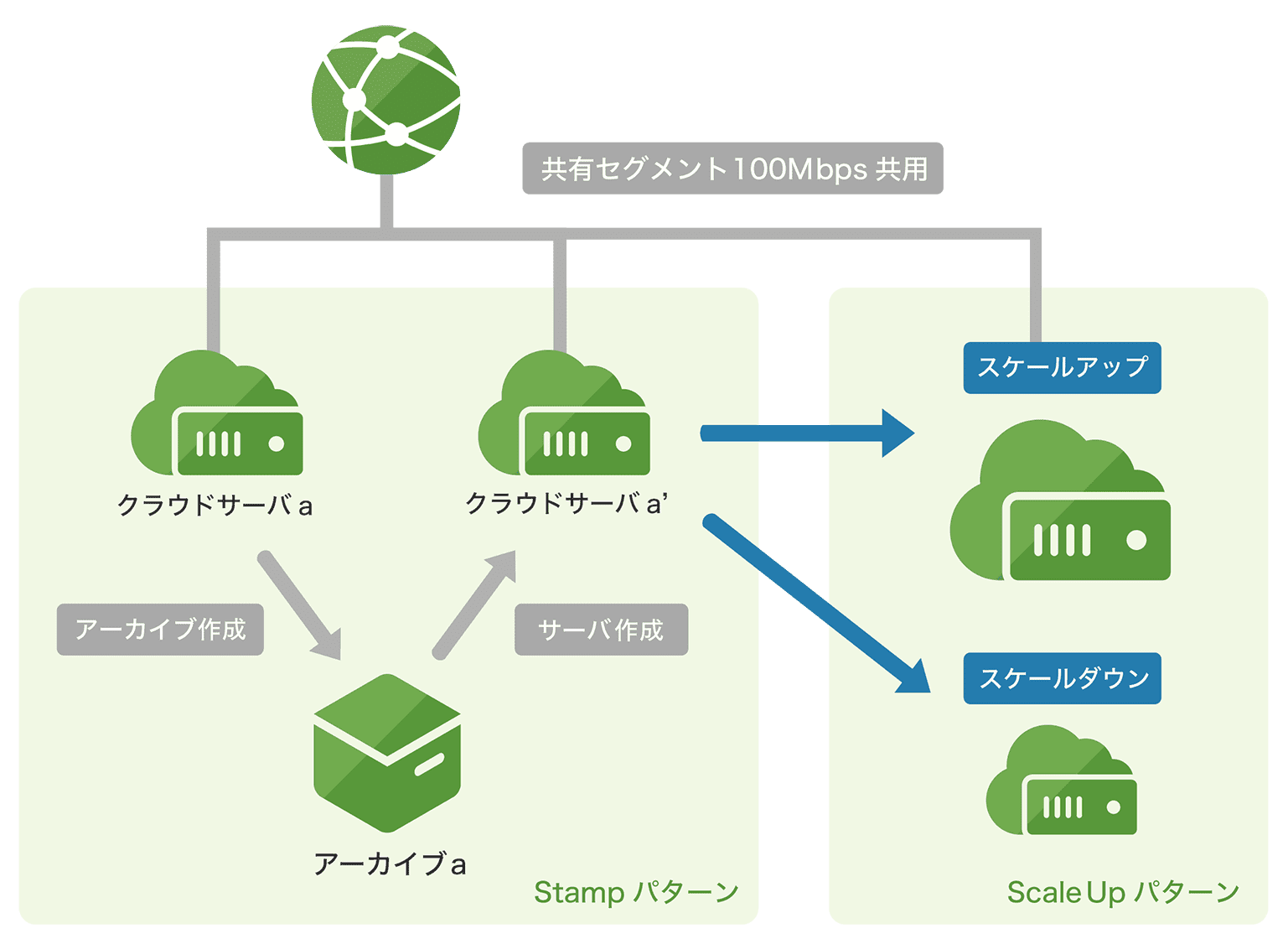

共有セグメントにサーバーを配置したベーシックな構成

この構成では、共有セグメントにサーバーを配置することで初期費用を抑えつつ、運用コストを最適化できます。シンプルな料金体系で、ネットワーク関連の追加費用が発生しない点が特徴です。

また、サーバーやディスクのアーカイブ機能を活用することで、複製やスケールアップが容易におこなえます。これにより、サービス開始時に必要なリソースを効率的に確保できるのがメリットです。

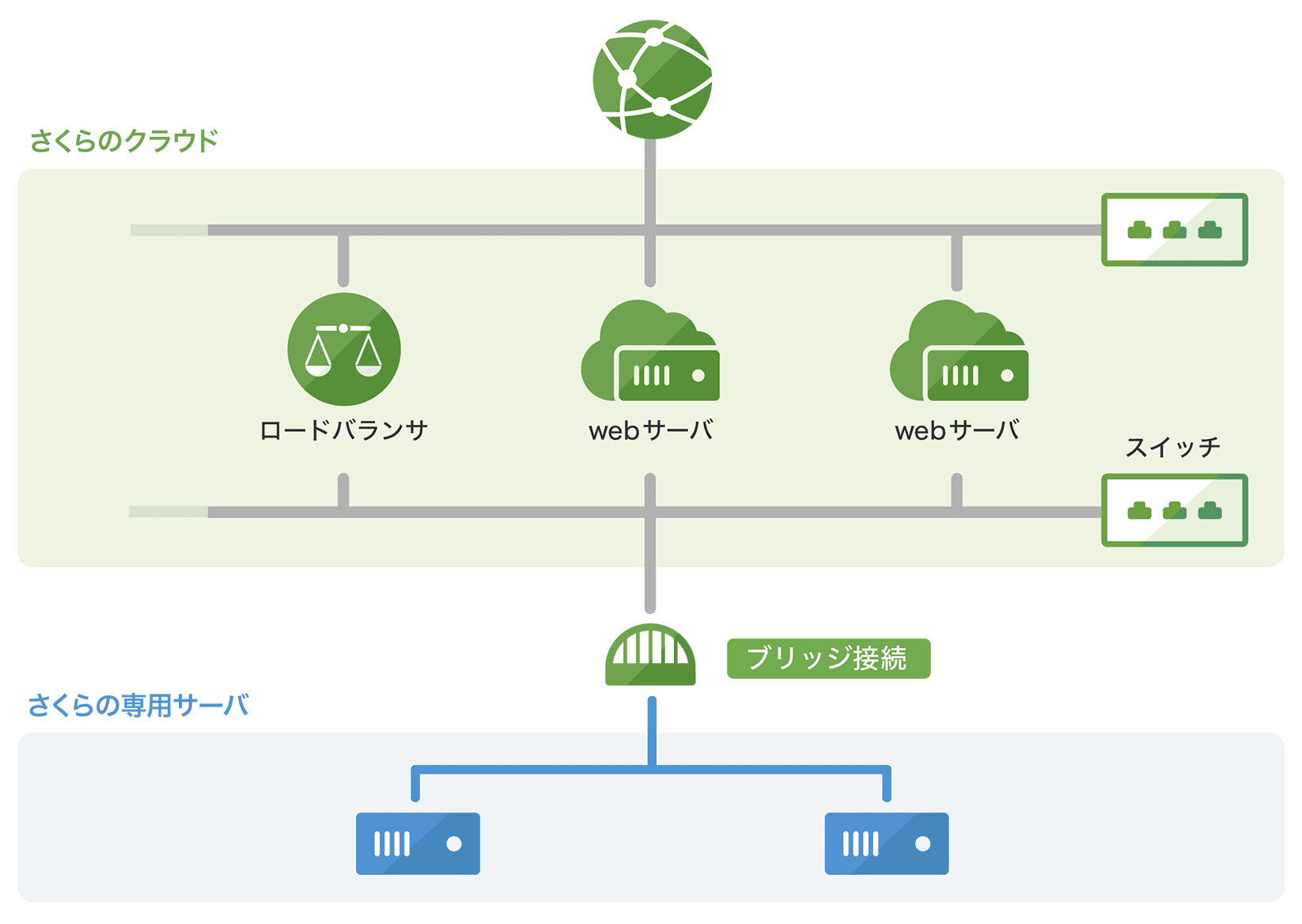

クラウドと専用サーバーのハイブリッド構成

ハイブリッド構成は、フロントエンドに「さくらのクラウド」を、バックエンドに高性能な「さくらの専用サーバ」を組み合わせた構成です。この仕組みは、高速なレスポンスが求められるウェブサービスに最適です。

とくに、データベースサーバーへの負荷が高い環境では、専用サーバーの利用により安定性とパフォーマンスが向上します。また、クラウドの柔軟性と専用サーバーの高性能を併用することで、コスト削減と運用効率の向上を両立できます。

サーバー管理に活用できるツール

サーバー管理を効率化するためには、専用ツールの活用が欠かせません。これらのツールは、監視業務の自動化やインフラの統合管理を可能にし、運用負荷の軽減と安定性の向上を実現します。以下では、代表的なツールを取り上げ、それぞれの特徴とメリットについて解説します。

シンプル監視

「シンプル監視」は、さくらのクラウドが提供するサービスで、PING監視やHTTPステータス監視など、基本的なサーバー死活監視を実現します。コントロールパネルから設定をおこなうだけで、監視対象の異常をメールやチャットで通知する仕組みです。また、SSL証明書の有効期限監視もサポートしており、セキュリティ管理にも貢献します。

低価格(月額22円/設定)でありながら、高い汎用性と手軽さを持つのが特長です。クラウド環境と連携しており、監視設定漏れを防げる点も評価されています。さらに、監視ログの保存やレスポンスタイムの確認が可能で、サーバー稼働状況の詳細把握が容易です。

リソースマネージャー

「リソースマネージャー」は、複数のサーバー構成やロードバランサなど、インフラの構成情報をテンプレートとして一括管理するツールです。HashiCorp Terraformを利用しており、コード化されたテンプレートで効率的にデプロイや更新が可能です。

開発環境と本番環境で同一の構成を再現したい場合や、変更管理を一元化したい場合に向いています。豊富なサンプルテンプレートも提供されており、複雑なインフラ構成の構築がスムーズになります。

Zabbix 関連製品

「Zabbix 関連製品」はZabbixの監視、障害検知、アラート機能を備えたアプライアンスで、ネットワークやサーバー、アプリケーションの監視を統合的におこなえるツールです。

Zabbix Enterpriseサポートを利用することで、公式サポートを受けながら運用できる点が魅力です。とくに大規模なシステム運用では、統合監視により効率化が図れます。費用対効果やカスタマイズ性が高いのも魅力です。

アクセスレベル

「アクセスレベル」は、ユーザーごとの操作権限を制限する機能です。APIキーを含む操作範囲の管理が可能で、権限レベルは「リソース閲覧」から「作成・削除」まで4段階で設定できます。これにより、セキュリティを強化しつつ、適切な操作範囲を提供します。

この機能は、管理者が意図しない変更や誤操作を防ぎ、運用リスクを軽減します。とくに、大規模なチームでの運用や外部委託先が関与する場合に効果的です。設定を活用することで、利便性とセキュリティの両立が可能となります。

まとめ

サーバー管理は、企業のITインフラを安定稼働させるために欠かせない重要な業務です。そのなかで、クラウドサーバーの活用や管理ツールの導入は、効率化と安全性向上のための強力な手段となります。とくにクラウドサーバーは、柔軟性とコストパフォーマンスに優れており、企業規模や用途を問わず幅広く利用されています。

また、シンプル監視やリソースマネージャー、Zabbix 関連製品といったツールを活用することで、監視業務の自動化やインフラ構築の効率化が実現できます。さらに、アクセスレベルの設定によるセキュリティの向上は、現代の多様なIT環境において重要な要素です。

これらのソリューションを包括的に提供する「さくらのクラウド」は、手軽な利用開始から高度な管理機能までをカバーしており、初心者から専門的な運用が求められる現場まで対応可能です。基盤を支える最適な選択肢として、さくらのクラウドの活用をぜひご検討ください。また、さくらインターネットが提供しているサーバーのサービスを特徴などをもとに比較する資料を作成しました。サーバーの選定にお悩みの方は、ご覧ください。